Our Mission

生技を、「プロダクト」と交差する「生技(工法、加工)」の観点で捉え、

10年先を見越した戦略による生産技術のトップレベル要素研究と、

業界トップレベルの専門技術人材

(社内および社外・学会活動双方に対応できる俯瞰人材)の育成を行う。

研究および研究目的

人の生活を支えるあらゆる製品(product)は、原材料から製品の間に、素形材加工→部品加工→部品組立という製造プロセス(manufacturing process)からなっています。

生産技術とは、製品を原材料から製造するための技術全般を指します。この広い意味の生産技術は個々の製品ごとに特化したものではなく、共通要素である素形材加工・部品加工・部品組立を組み合わせることで、製品と交叉し関わり合いを持ちつつ構成される横串の方法論です。

これまで、製造プロセスのための科学研究は、素形材加工・部品加工・部品組立といった生産技術にイノベーションを起こしてきました。一方、各製品に特化した生産技術開発の多くはその製品メーカが担ってきた背景があります。近年、革新的な製品をいち早く世の中に送り出すことが求められており、製品プロセスのイノベーションを生産科学で引き起こすことが急務となっています。

そこで、製品プロセス開発と生産科学の融合と相互革新を目的とした「プロセスイノベーション生産科学(PIMS)」社会連携講座は設立されました。本講座では、10年先を見越し生産科学プロセスイノベーションを目指した基礎研究を行うこと、業界トップレベルの専門技術人材(社内および社外・学会活動双方に対応できる俯瞰人材)の育成を行うことを、二本柱に据え活動してまいります。

研究の背景と課題

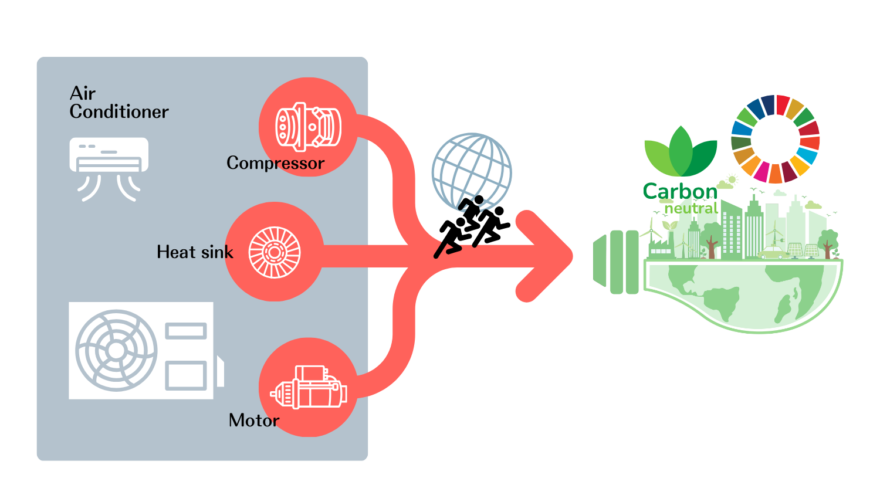

研究 SDGs実現に効果的な圧縮機・放熱体・モータの進展と多様化

空調機を構成する圧縮機(コンプレッサ),放熱体(フィン),モータの生産は,CN(省エネルギー)・SDGsを実現するための鍵としての急進展と多様化が見込まれ,社会的価値が高い。一方でボリュームをテコにした近隣諸国との競争の激化は不可避であり、さらに、海外展開の加速によるプロダクト多様化への流れも増している。

① 空調機を構成する圧縮機(コンプレッサ),放熱体(フィン),モータの生産は,CN(省エネルギー)・SDGsを実現するための鍵としての急進展と多様化が見込まれ,社会的価値が高い。一方でボリュームをテコにした近隣諸国との競争の激化は不可避であり、さらに、海外展開の加速によるプロダクト多様化への流れも増している。

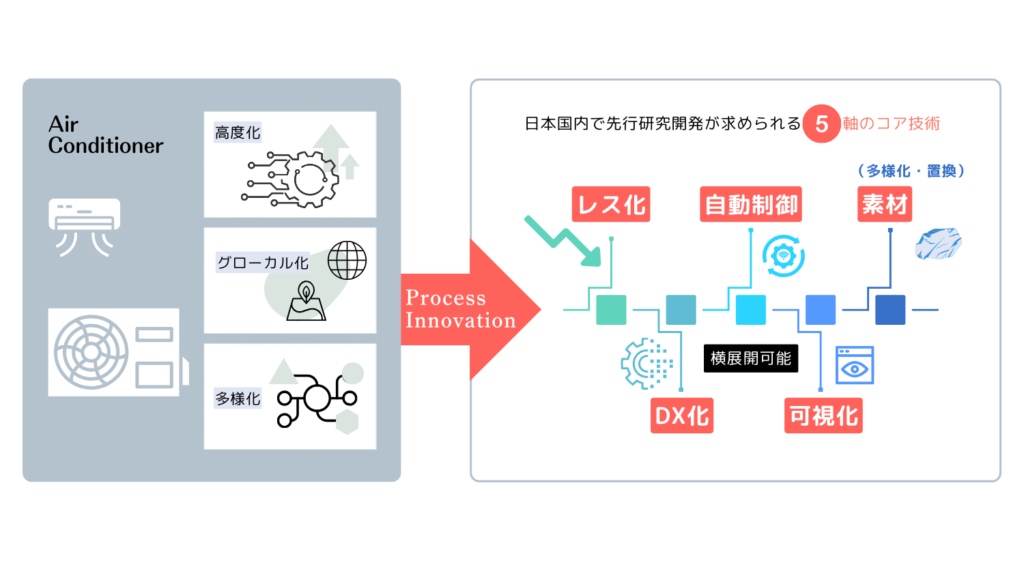

研究 5軸(レス化・DX化・自律制御・可視化・素材)のコア技術の先行研究開発

② 生産技術は、同時進行する空調機の高度化と、グローカル化,現地生産拡大に伴う多様化への対応が求められる。「レス化」「DX化」「自律制御」「可視化」「素材(多様化・置換)」の5軸に特徴づけられる研究開発は、横展開可能な共通する研究課題・技術要素である。国内での上記コア技術の先行研究開発(プロセスイノベーション)が必須。

生産技術は、同時進行する空調機の高度化と、グローカル化,現地生産拡大に伴う多様化への対応が求められる。「レス化」「DX化」「自律制御」「可視化」「素材(多様化・置換)」の5軸に特徴づけられる研究開発は、横展開可能な共通する研究課題・技術要素である。国内での上記コア技術の先行研究開発(プロセスイノベーション)が必須。

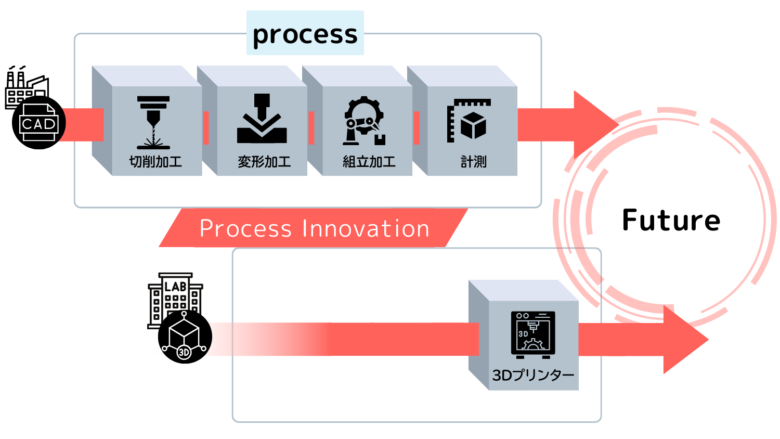

研究 プロセスイノベーションの要素技術の先行開発とメカニズム究明

③ プロセス(切削加工、変形加工、組み立て、計測)イノベーションはプロダクトと交差しプロダクトイノベーションを支えている。プロセスイノベーションの要である要素技術の10年先を見越した先行開発と探索、トップレベルプロセス要素技術の科学研究・メカニズム究明が必要。

プロセス(切削加工、変形加工、組み立て、計測)イノベーションはプロダクトと交差しプロダクトイノベーションを支えている。プロセスイノベーションの要である要素技術の10年先を見越した先行開発と探索、トップレベルプロセス要素技術の科学研究・メカニズム究明が必要。

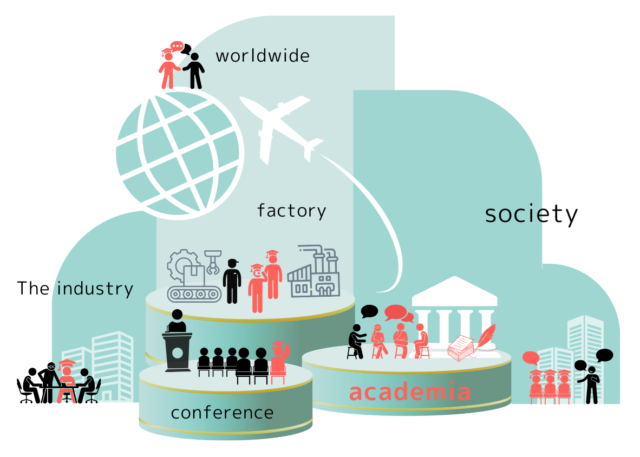

教育 長期課題である業界トップレベルの専門技術人材の育成の加速

④ 長期課題である業界トップレベルの専門技術人材

(社内および社外・学会活動双方に対応できる俯瞰人材)の育成の加速が急務。

トップレベルの専門技術人材(組織内および組織外・学会活動双方に対応できる俯瞰人材)の育成を目的とし、社会人/東大学部/院を混合した教育を行う。以下の取り組みより1)2)を優先して実施する。

1)生産科学キャリア教育

企業で技術開発の最前線に立つ社員(生産技術、研究開発)、大学研究者、他業種の従事者を招聘して定期的なイブニングセミナーを行い(大学/現場見学)、自身の研究開発キャリア、キャリア選択の歴史、キャリア選択に影響したエピソード、の本音を社会の厳しい現実を交えて語ってもらう。セミナーレポートは、学生が執筆する。

2)生産科学トップレベル学会への参画と国際人脈づくり

学会に参画させ(ただのお客さんにならないように注意)、海外の若 手研究者とのディスカッションをさせることで、生産科学研究の最先端を 経験させ、人脈をつくる。

3)プロセスイノベーション生産科学研究の実施

公開性が担保された研究に学部学生および大学院生を参画させ、 卒業あるいは修士・博士論文にまとめる。その過程で国内/国際学会 発表および国際学術誌論文の執筆を行い、俯瞰人材を育成する。

4)プロジェクト型ワークショップ

海外進出企業(ダイキン)が主催するグローバルインターンシップ、 海外大学での短期滞在(3か月程度)といったプロジェクト型ワーク ショップに学生を派遣し、外向き学生を育成する。